公眾

標準及校正實驗所的早期歷史

標準及校正實驗所的成立過程(1977年至1984年)

昔日香港(1970年代)

昔日香港(1970年代)

香港工業在1977年前的數十載發展蓬勃,惟直到1977年,本港仍未設有計量基礎設施,而此情況亦受到對計量標準有認識的社會人仕關注。前天文台台長鍾國棟先生(Mr Gordon Bell)便曾於1977年的報告中表示,「在欠缺本地機構協助維持及認證測量標準的情況下,香港的製造業和商業仍然能發展成熟,實在令人驚訝。」

在1960年至1978年期間,本港經濟每年的增長率平均約達9%。不過,有關增長的工業基礎狹窄,僅僅來自三類主要產品,即(i)紡織及成衣產品、(ii)電氣和電子産品,以及(iii)玩具及塑膠製品,而這種情況已經持續多年。1977年,香港政府成立經濟多元化諮詢委員會,研究促進工業多元化的方法。

該諮詢委員會在其1979年發表的報告書中建議,「政府應在可行情況下,致力盡快成立一所基準實驗所,該實驗所初期應提供有關電力及電子的標準及在日後能擴展至其他領域,設立更多標準。政府的另一政策目標,是應為香港與其他地方設立的基準,建立兩者之間的可比性,並為多個提供專項校正服務的二級實驗所制訂認可和監察制度,藉此建立基準與製造業和品質認證機構之間的聯繫。」

與此同時,香港政府於1978年委聘英國國家物理實驗所的Mr CH Dix進行顧問研究,檢討為支援電子/電氣産品業界而提供電力測量標準及校正服務的情況。顧問報告同意有需要作出相關安排,並勾畫了實驗所的可行組織架構。

在考慮顧問研究、深入檢討香港多年來對各項標準及校正服務的需求,同時顧及可對香港的產業多元化以至未來貿易情況造成重大影響的經濟因素後,政府在1980年決定成立標準及校正實驗所。相關的籌備工作由Mr Brian Tyler領導,他其後並出任標準及校正實驗所的首任主管。

1984年,香港政府轄下的標準及校正實驗所正式成立,隸屬前工業署(早前由前工商署分拆出來),初期負責進行電力和温度測量工作。

與標準及校正實驗所在1980年至1984年成立期間相關的兩個部門

與標準及校正實驗所在1980年至1984年成立期間相關的兩個部門

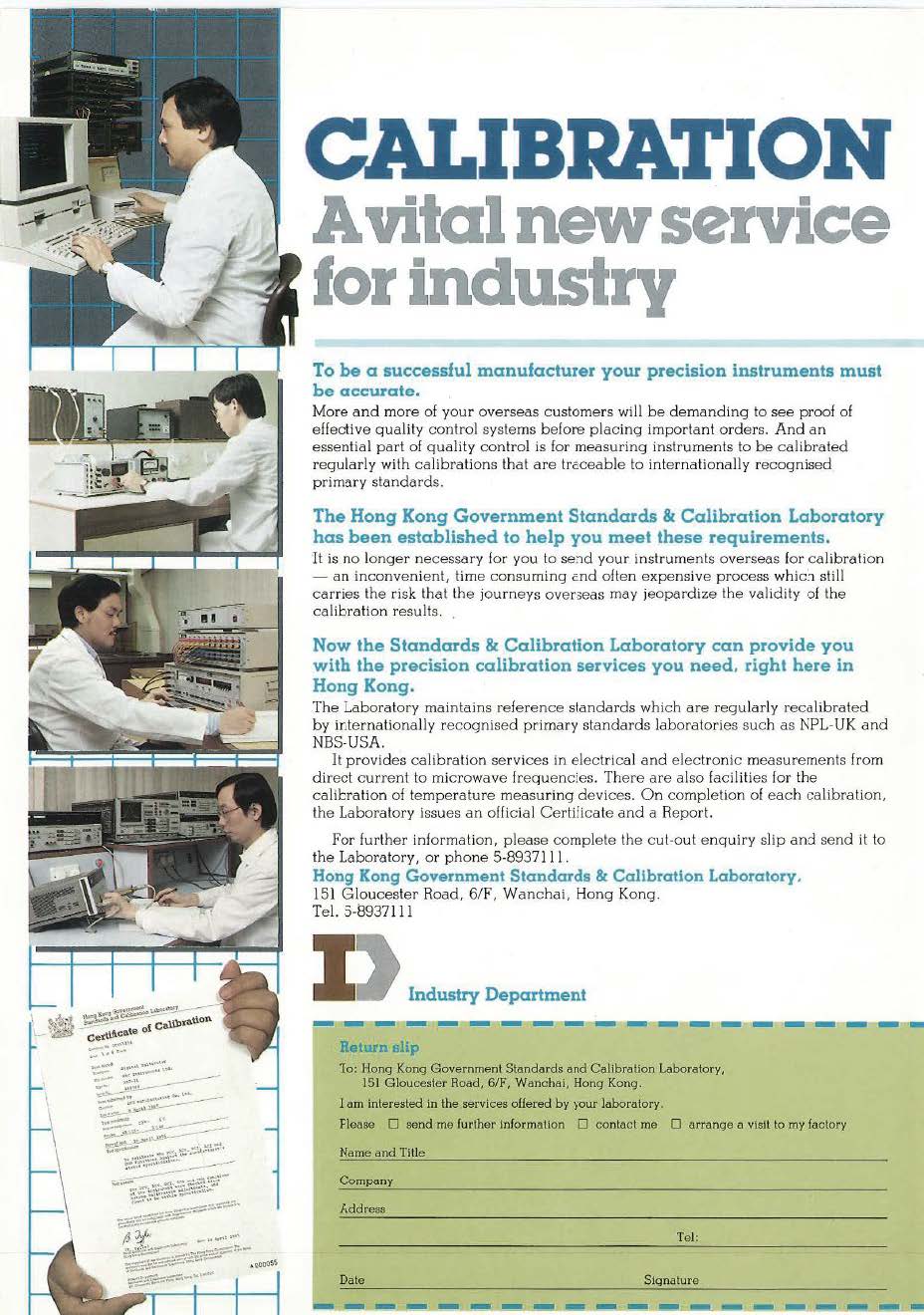

標準及校正實驗所在1980年代出版的小冊子

標準及校正實驗所在1980年代出版的小冊子

標準及校正實驗所設立時間和頻率標準

標準及校正實驗所在1990年代初期使用的時間和頻率標準

標準及校正實驗所在1990年代初期使用的時間和頻率標準

標準及校正實驗所最早設立的其中一項標準,是用作時間和頻率標凖的銫原子鐘。首個HP5061A型號銫原子束頻率標準購於1983年,另一個相同型號的標準則添置於1991年。HP5061A型號標準初期由美國國立標準檢定局(現稱美國國家標準及技術研究所)進行校正。

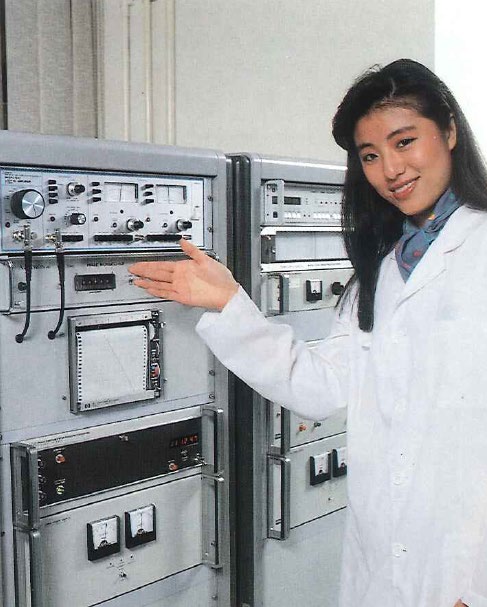

標準及校正實驗所於成立初期,利用Austron 2100型號「羅蘭-C」(LORAN-C)授時接收機,透過接收從日本沖繩慶佐次信號站發出的羅蘭-C信號(群組重複周期(GRI) 99700;該信號站已於1993年關閉),使HP5061A型號銫原子束頻率標準達致與美國海軍天文台的協調世界時(UTC)同步。羅蘭-C信號的載波頻率為100 kHz。

日本沖繩慶佐次「羅蘭-C」信號站(群組重複周期 99700)

日本沖繩慶佐次「羅蘭-C」信號站(群組重複周期 99700)

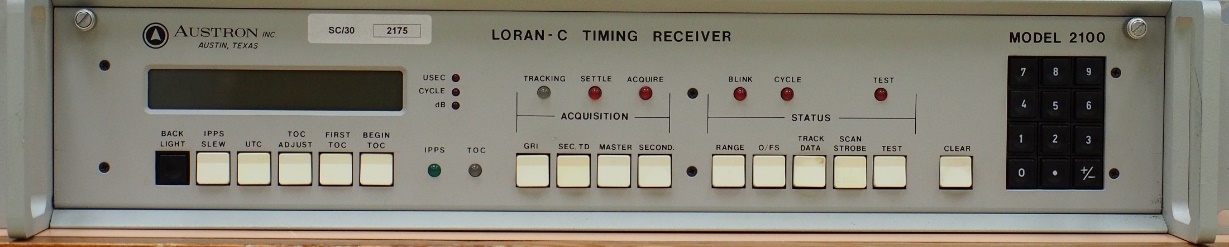

Austron 2100型號「羅蘭-C」授時接收機

Austron 2100型號「羅蘭-C」授時接收機

1986年,標準及校正實驗所的頻率測量服務獲英國國家計量認可服務處(NAMAS)認可,頻率標準的準確度達5 x 10-12。從當時開始,標準及校正實驗所的頻率測量通過日本沖繩慶佐次的「羅蘭-C」信號站,鏈接到UTC(TKO),再通過GPS共視法比對鏈接UTC(NPL),從而溯源到英國國家物理實驗室(NPL)。(UTC(TKO):在東京天文臺的協調世界時)

1989年,標準及校正實驗所購入Allen Osborne公司的TTR-5A型號單頻道全球定位系統(GPS)接收機。1992年,標準及校正實驗所開始參與GPS共視法比對的工作。1992年8月,協調世界時(UTC)與UTC(SCL)同步的結果首次刊載於國際計量局出版的《時間公報》(Circular-T)。自1993年起,標準及校正實驗所的頻率測量可直接溯源至國際計量局。由1995年起,標準及校正實驗所開始以更先進的HP5071A型號標凖取代HP5061A型號標凖。

Allen Osborne公司的TTR-5A GPS接收機

Allen Osborne公司的TTR-5A GPS接收機

標準及校正實驗所設立質量標準

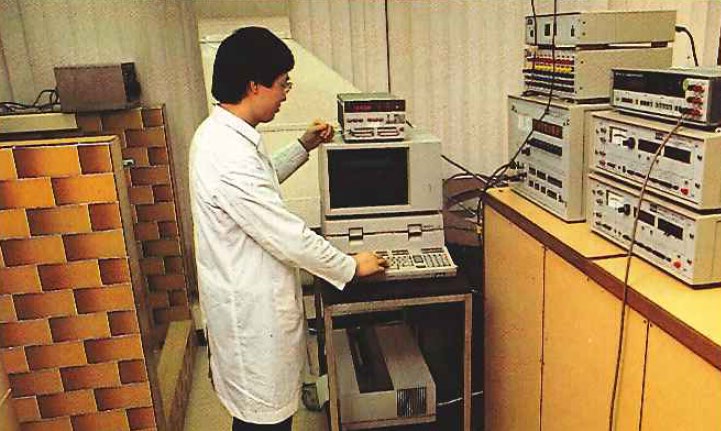

1980年代後期標準及校正實驗所轄下的質量實驗所

1980年代後期標準及校正實驗所轄下的質量實驗所

標準及校正實驗所在1986年着手成立質量實驗所和長度實驗所。在1993年以前,標準及校正實驗所採用的質量參考標準,是由英國國家物理實驗所進行校正的一套標準砝碼,而當時進行的質量測量,可以通過英國國家標準溯源至國際千克原器。

從1889年至2019年5月20日,作爲國際單位制基本單位的千克,被定義為由國際計量局保存的國際千克原器的質量。 國際千克原器是一個由90%的鉑和10%的銥製成的圓柱形合金。 國際千克原器大約有一百多個複製品,被分發給了國際計量大會(CGPM)的成員,作為其質量的參考標準。

1990年,標準及校正實驗所決定為中國香港引進國際千克原器複製品,遂於1990年5月15日致函國際計量局,「……本實驗所目前採用的質量參考標準,是可直接溯源至英國國家物理實驗所的一千克不鏽鋼砝碼,該不鏽鋼砝碼已由該實驗所核實至±50 µg(兩個標準差)。本實驗所內部使用的質量比較器(Mettler HK1000)測量一千克時所得的標準差為10 µg,……如可取得國際計量局以鉑銥製成的一公斤標準器物作為參照,本實驗所的測量能力將會顯著提升。」

標準及校正實驗所於1990年5月23日收到國際計量局的回覆,反應非常正面。該局原則上同意在完成第三次定期核查工作(在1988年至1992年期間進行)後,便會向中國香港提供國際千克原器的複製品。此定期核查工作從1889年開始的一百年間只進行了3次(1899至1911,1939至1953,1988至1992),標準及校正實驗所能在合適時機提出請求,實屬幸運。

標準及校正實驗所最終在1993年4月19日收到國際千克原器第75號複製品。

標準及校正實驗所設立温度標準

1980年代時標準及校正實驗所轄下的温度實驗所

1980年代時標準及校正實驗所轄下的温度實驗所

「開爾文」是國際單位制(SI)下熱力學温度的基本單位。要準確測量熱力學温度是十分困難的,因此利用鉑電阻温度計等作測量器的實用温標便被採用,令使用更為容易及測量結果更為精確。首個國際温標(International Temperature Scale)於1927年被採用,並於1948 年被修訂為IPTS-48及於1968年再被修訂為IPTS-68,其後更於1990 年被修訂為《1990年國際温標》(ITS-90)。標準及校正實驗所於1984年成立温度實驗所時順理成章採用IPTS-68,其後於1990年1 月1日改用ITS-90。

在13.81 K至630.74 °C的範圍內,可透過鉑電阻温度計復現IPTS-68。對於0 °C以上的範圍,鉑電阻温度計可透過水的三相點(0.01 °C)、錫的凝固點(231.9681 °C)及鋅的凝固點(419.58 °C)來進行校正。在1980年代,因錫點及鋅點標準尚未設立, 標準及校正實驗所的鉑電阻温度計是送交英國國家物理實驗所負責校正。

標準及校正實驗所自1984年起分別設置了兩個水的三相點容器,用於測量鉑電阻温度計在0.01 °C的電阻,以計算獲得R(0 °C)的數值並套用於IPTS-68的參考方程式。1987年,標準及校正實驗所向英國國家物理實驗所分別購買一個錫凝固點標準和一個鋅凝固點標準,這些凝固點標準原先擬用作按照IPTS-68校正鉑電阻温度計的基準,但有關計劃因實施ITS-90而押後。

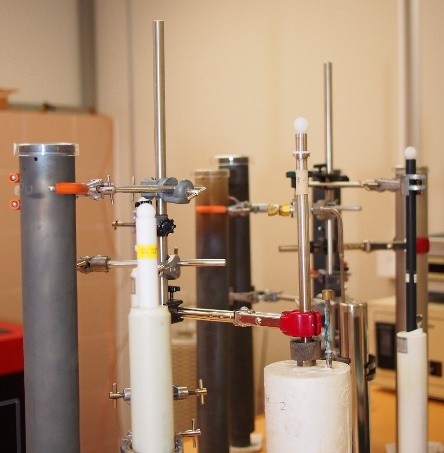

水的三相點容器

水的三相點容器

錫凝固點或鋅凝固點的測試爐

錫凝固點或鋅凝固點的測試爐

1987年購買的錫凝固點標準

1987年購買的錫凝固點標準

在1990年ITS-90取代了IPTS-68,其中的重大改動包括採用另一套新定義的温度固定點,標準及校正實驗所透過設立下列固定點來復現ITS-90。自此,標準及校正實驗所便利用這些温度固定點校正本所的標凖鉑電阻温度計,以便溯源至ITS-90。

- 氬的三相點 (-189.3442 °C)

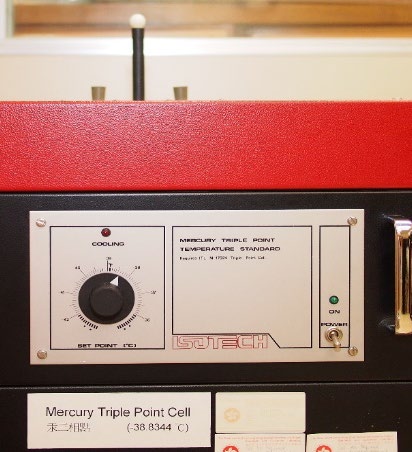

- 汞的三相點 (-38.8344 °C)

- 鎵的熔點 (29.7646 °C)

- 銦的凝固點 (156.5985 °C)

- 錫的凝固點 (231.92 °C)

- 鋅的凝固點 (419.527 °C)

- 鋁的凝固點 (660.323 °C)

- 銀的凝固點 (961.78 °C)

標準及校正實驗所設立電磁學標準

1980年代時標準及校正實驗所轄下的直流實驗所

1980年代時標準及校正實驗所轄下的直流實驗所

自標準及校正實驗所在1984年成立以來,其電壓單位一直有賴一套12枚放置于温控箱的韋斯頓電池來維持。直到1993年,標準及校正實驗所的「伏特」(電壓單位)溯源至英國國家物理實驗所。每隔半年, 標準及校正實驗所會以人手運送方式,將兩枚「可運送電壓標準」與英國國家物理實驗所作出互換,以維持伏特的可溯源性。在這段期間,標準及校正實驗所的伏特每年出現的漂移少於0.6 x 10-6。

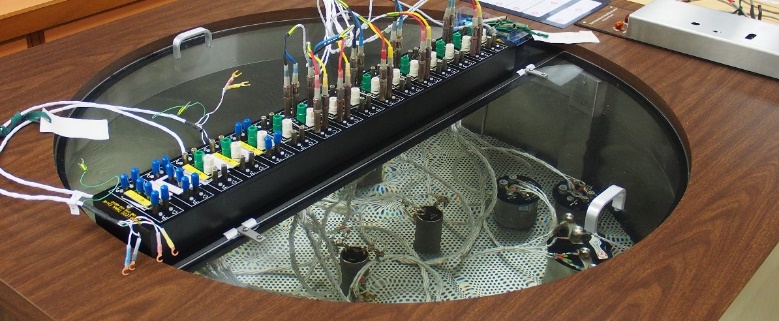

標準及校正實驗所沿用至1993年的電壓標準

標準及校正實驗所沿用至1993年的電壓標準

1993年,標準及校正實驗所引進了1伏特的約瑟夫森結陣電壓標準,並於1995年將其提升至10伏特。此電壓標準購自美國,其生產不單按美國國家標準及技術研究所的設計進行,系統配備的陣列芯片亦由該研究所製造,通過電腦界面操作系統的「NISTVOLT」軟件也由該研究所開發。標準及校正實驗所於1993年後進行的電壓測量均可溯源至這個系統。

標準及校正實驗所在1990年代中期使用的約瑟夫森結陣電壓標準

標準及校正實驗所在1990年代中期使用的約瑟夫森結陣電壓標準

自1984年起,標準及校正實驗所存備一套在控温油槽使用的標準電阻器,其電阻由1 mΩ至10 MΩ不等(其後更擴展至10 TΩ),作為本港的電阻參考標準。為建立電阻的可溯源性,標準及校正實驗所定期向英國國家物理實驗所送交三個電阻分別為1 Ω、1 kΩ和10 kΩ的標準電阻器進行校正,並通過替代方法,運用此三個標準電阻器重新釐定其他標稱值的標準電阻器。

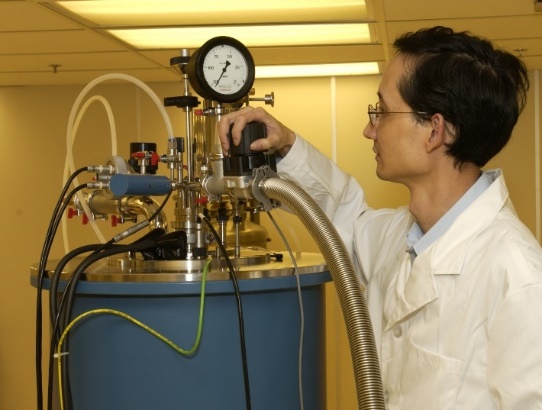

2001年,標準及校正實驗所建立了量子霍爾電阻標準(QHRS),以復現電阻單位。該系統的組件包括一個電磁鐵、兩組量子霍爾效應樣本、一條氦-3可變温度樣本插管,以及一個超低温電流比較儀電阻橋。該系統在2001年後成為本港電阻測量的溯源源頭。

標準及校正實驗所設立長度標準

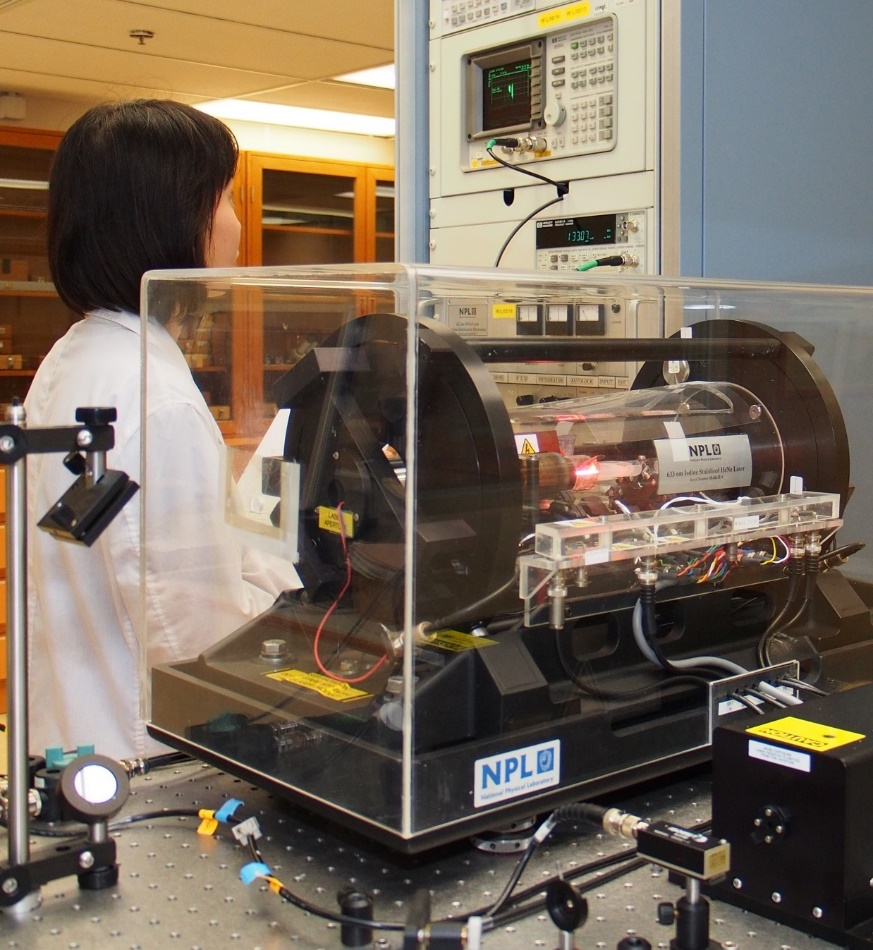

復現國際單位制長度的基本單位米的其中一種方法是利用頻率f的平面電磁波在真空的波長。標準及校正實驗所選取了以碘穩頻氦氖激光器產生、頻率473.612 THz、對應波長633 nm的標準頻率來復現米。

1998年,標準及校正實驗所向英國國家物理實驗所引進一部633 nm的碘穩頻氦氖激光器,作為中國香港的長度基準。

標準及校正實驗所的碘穩頻氦氖激光器

標準及校正實驗所的碘穩頻氦氖激光器