科學,技術,工程和數學領域的師生

溯源至國際單位(SI)

國際單位制的歷史和國際里程

1875年5月20日

《米制公約》(法語:Convention du Mètre,英語:Metre Convention)。 該公約由17個國家的代表簽署,是一項關於協調國際計量事項的政府間國際外交條約,基於公約同時成立了國際計量局。(法語:Bureau international des poids et mesures,縮寫:BIPM)。

最初,米制公約僅涉及質量和長度單位。

國際計量局BIPM

國際計量局BIPM

1960年

在第十一屆國際計量大會(CGPM)上正式採用完整版的標準度量衡單位系統並定名為"國際單位制" (SI) 。SI是一組規則,用於定義科學和技術中使用的所有數量的計量單位。它為國際單位制基本單位,導出單位和詞頭定了規則。

國際單位制共有七個基本單位

| 時間 | 秒 (s) | 於1967年訂定 |

| 長度 | 米 (m) | 於1983年訂定 |

| 發光強度 | 坎德拉 (cd) | 於1979年訂定 |

| 質量 | 千克 (kg) | 於2019年修訂 |

| 電流 | 安培 (A) | 於2019年修訂 |

| 熱力學温度 | 開爾文 (K) | 於2019年修訂 |

| 物質的量 | 摩爾 (mol) | 於2019年修訂 |

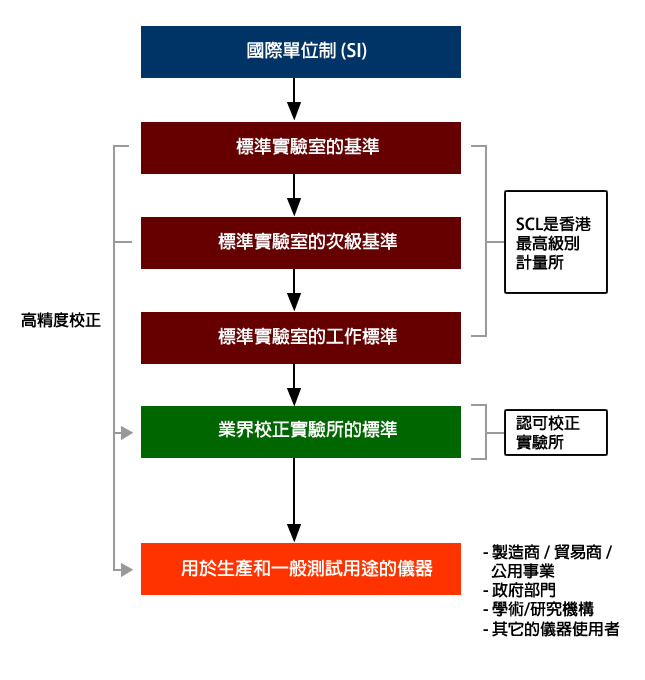

計量體系

計量體系

計量體系